本文是「县域消费洞察」的第一期,前段文字源于我们180天的田野调研,后段报告呈现了我们县域中青年消费趋势研究的成果。而关于我们为何研究县域?又如何研究?县域消费者是怎样的一个群体?答案都能在本文中找到。

来源:黑蚁资本BA CAPITAL(ID:BA-CAPITAL)

40岁的老商新买的7000块鱼缸还在厂里,家里主卧放着为照顾朋友生意买的汗蒸房,花了一万元,但老商自己穿的是唯品会买来的68元打折T恤。

三娃父亲、跑步爱好者、保健食品的区域经理,这些标签勾勒出老商的消费者画像,而要理解他看似毫无逻辑的消费习惯离不开“安国人”这个身份。安国是河北保定市的下辖县级市,素有“天下药都”之称,当地有一半人都从事中药有关的工作,且钟爱养身。35岁回流的老商也销售起养生食品,每年小家庭合计能挣10万左右。

老商在广州学过汽车维修、在保定进过车间,回安国后爱上了养鱼。安国有四分之一的家庭都养鱼,摆在客厅颇显讲究,老商觉得漂亮有档次,而穿什么不太重要,更多钱要花给孩子。

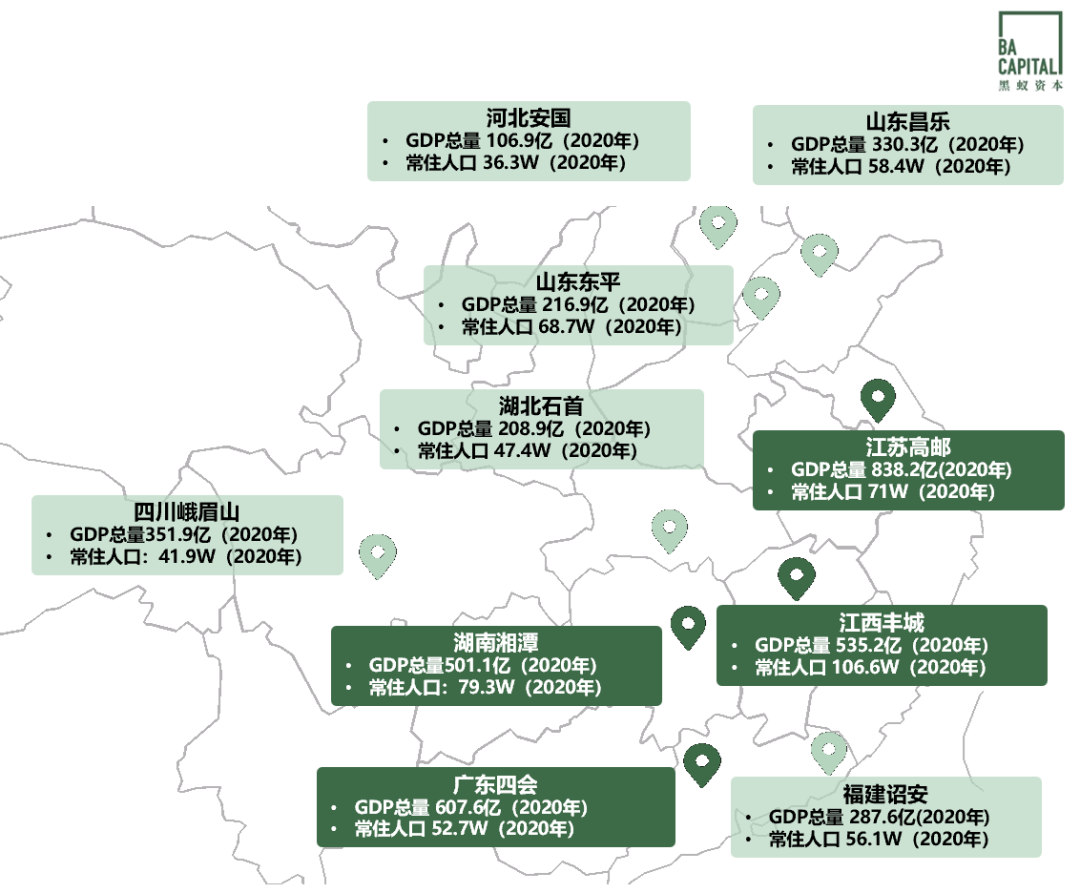

见到老商是在2021年的冬天,那一趟调研里黑蚁还见到了同样生活在安国的袁女士,一位90后烘焙师。觉得收入稳定更重要的她选择在蛋糕店打工,和做水泵买卖的老公每年合计能挣8-9万。性别和年龄不同,袁女士和老商的消费习惯也截然不同。每月3000多元的收入,袁女士会买CPB、娇兰、植村秀等高端美妆品牌;结婚前她喜欢听嘻哈,有孩后会买外省的音乐节门票,常看小鬼和华晨宇的直播,都是老商没听过的明星。看到袁女士家中价值3000元的鱼缸时,我们似乎看到了她和老商在安国的交集。但这两位年龄有差、经历迥异的安国人面对我们,讲的最多的一句话都是:“我很满意自己的生活”。回流的老商说,在哪都一样,只要心理压力不要太大就挺好;本土的袁女士说,再给一次机会还是选择留在这,有些大城市有的安国没有,但21:30睡觉时北京的朋友刚下班。老商和袁女士是安国消费者的侧写,而安国是中国县域的缩影。根据《中国统计年鉴2021》的数据,截至2020年底, 全国有1817个县级行政区划,其中包含388个县级市、1312个县、117个自治县,这些地域的主城区和周边城镇(不包含乡村)统称为县域。

县域是国家经济的基础单元。作为链接城市与农村的重要纽带,能够展望的是,县域消费将在城镇化进程的持续推进、数字技术的强大赋能下,跨入新的发展阶段。但与需求活跃度相比,过往对县域市场的社会关注度和投资参与度都还不在同一量级之上。县域不是泛泛的“下沉市场”,而是由县级市、县和自治县组成的中国真正的腰部大众市场。更重要的是,黑蚁的兴趣圆心始终是人。县域是我国人口的主要载体,在那生活着随城镇化进程上流的人、从高线城市回流的人、留在县里的人,他们与县城文化的共鸣或撕扯都能借由消费这个切口诉说,就像鱼缸、汗蒸房与一张武汉音乐节的门票。

县城,如今作为回流人群和前农村人群的交汇点,正在见证一种新生活的萌芽。生活在福建诏安的小沈先生与四川峨眉的何女士分别是这两种叙事里的个体,他们的故事交集出县城人一抹新的精神底色:县域的人不再羡慕大城市。

93年出生的小沈先生给自己的县城生活打了9分满意度,另一分他说意思性地扣一下,“对生活没什么不满意”。

2018年从厦门回到诏安,小沈先生的小家庭和父母同住三层半的自建房,分工是父母管吃住、夫妻俩照料孩子。三年后,小沈先生大概率会接管父母的水果零售店,这门生意现在能养活一家人吃饭。小沈先生自己从事时间支配较为灵活的保险业务员,在他的规划中,继承家业后主业转兼职,多些收入能换辆中配车。

对于厦门,小沈先生唯一留恋的是丰富的夜生活,还有那段自由的单身时光。而作为一名资深食客,诏安的生活更能满足小沈先生的味蕾。清晨四五点开卖的早餐摊,一人一粥三五小菜,肉末、四季豆、猪蹄、鱼、菜脯等有荤有素;街口的牛肉店打包一份潮汕牛肉锅,人均只要25元;菜市场买的海鲜都是沿海外出捕捞的鲜货;服务一家五口人的冰箱竟时常是空的,因为全部现包现做。

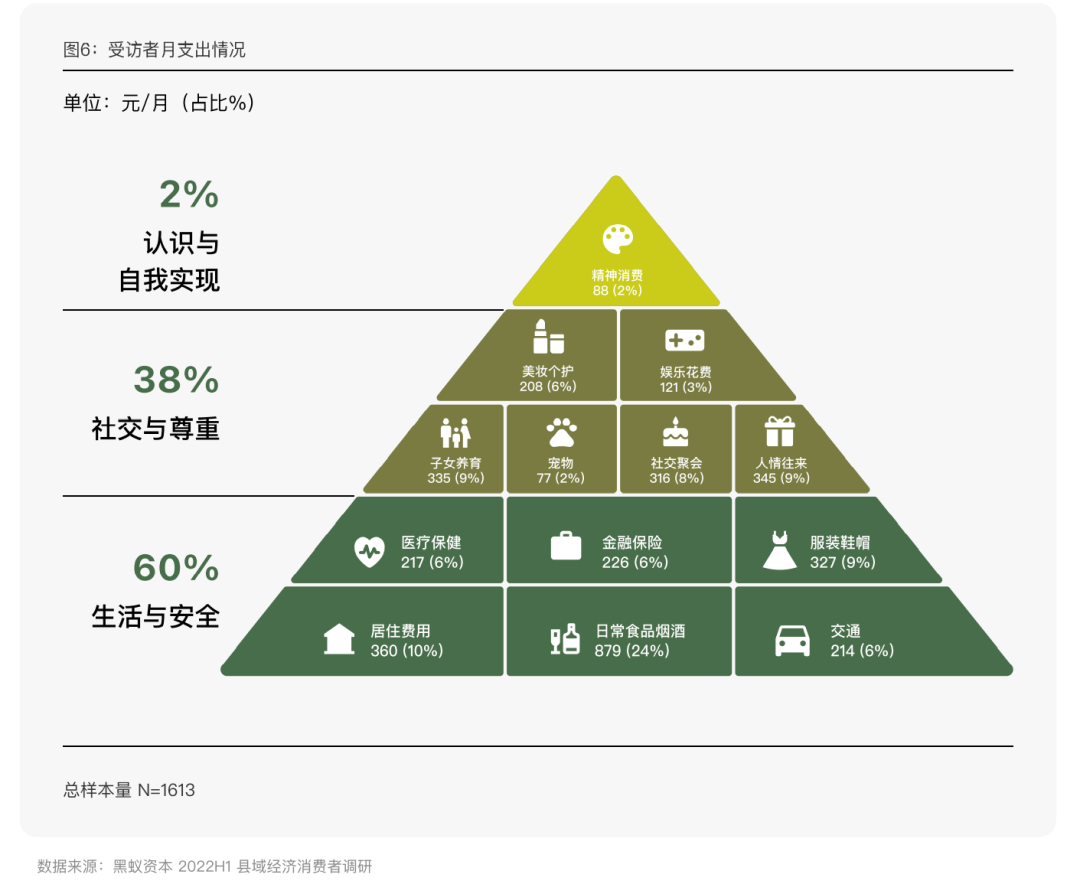

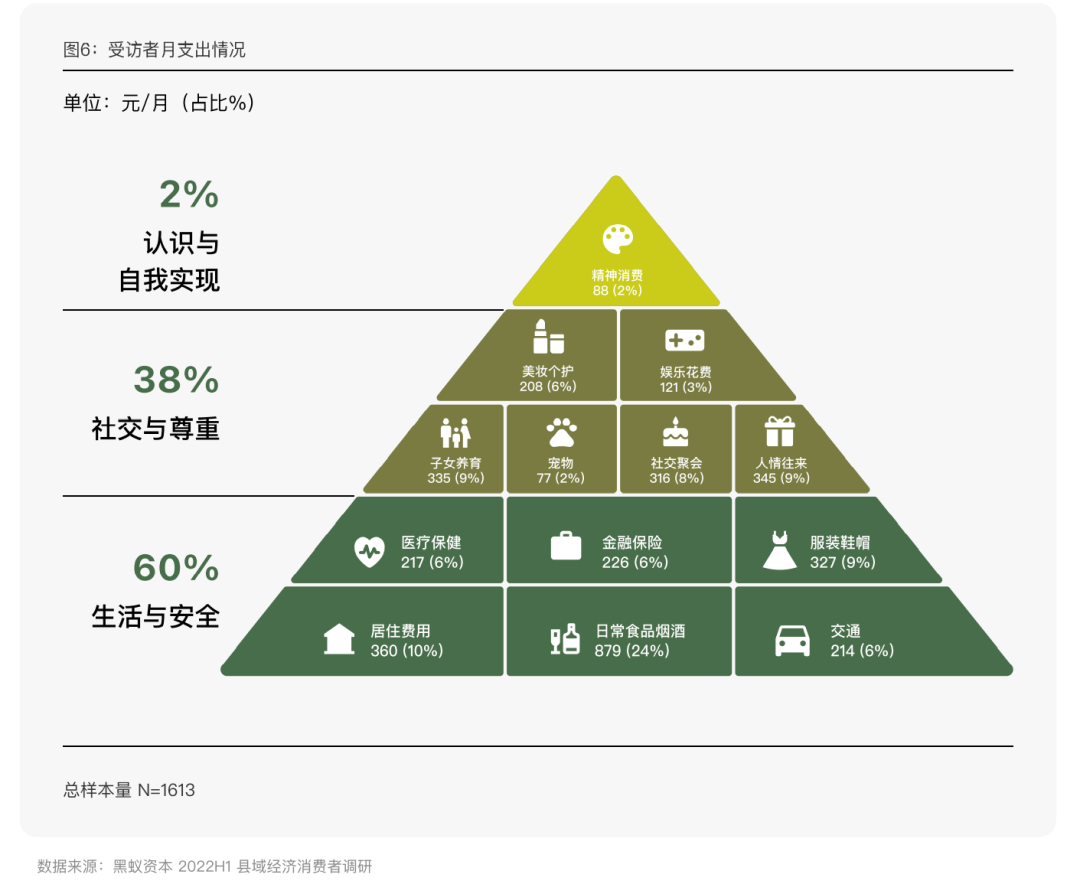

这种没有预制需求的县城生活与一线城市截然不同,它的要求是时间富裕。黑蚁定量研究发现,大约有75%的被访者会在18点前下班,18:15前就能到家。除了时间富裕,县域新生活的特点都能从小沈先生的诏安日记里找到影子。有30%的县域中青年和小沈先生一样住在父母的房产中,另60%的人自有房产;超过一半的受访家庭有车,其中74%为全款购买。调研显示,县域家庭年收入的平均数现在约为95,000元(税前)。房车自有率高的他们对于未来有着积极的期待,当被问及对未来3年的预测,40%的受访者认为收入将有所提升,约46%的人认为将保持不变。虽然县域居民基本生存无忧,但从消费结构上来看,县域消费依然以刚需为主。

生存无忧、时间富裕、未来可期、消费稳健构建了县域新生活的底色,相较一线城市,县域的人有着更高的生活满意度:平均分7.8分,打出8-10分满意度的人群占比67.3%,仅7.2%的人认真考虑且打算迁往大城市。

同小沈先生一样,峨眉山的何女士也给自己的县城生活打出8-9分的高分,只是回流的小沈先生幸运地享有父母的帮持,出生于凉山州甘洛县的何女士则靠自己在县城安居乐业。41岁的何女士与同乡的老公定居峨眉山已18年,老公在峨眉山的工作也从2000年的月入300到如今近8千元,近15万元的家庭年收入属于县域高收入人群。

何女士的厨房有一台价值万元的集成灶,这也是她现在的事业:集成灶销售。何女士告诉我们,峨眉山有60-70%的家庭都用集成灶,200平方不到的门店,何女士和老板娘两人配合,平均每天能卖1.5台。

在西昌卖过橱柜、在甘洛开过餐馆、在峨眉卖过服装,何女士的经历算是浓缩了前农村人群的奋斗一生,最后她安居一县说自己谁也不羡慕,“一家人在一起比较和谐,大家健康就挺好”。

03

群居:熟人社会的另一面

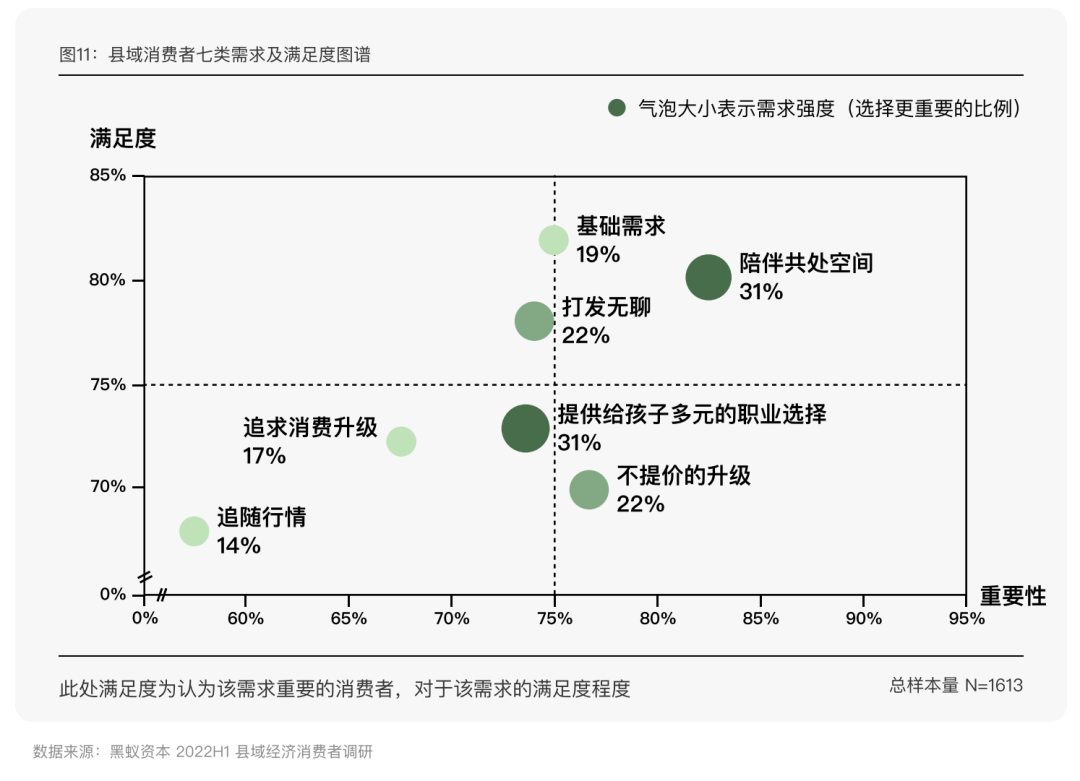

在县域生活的人有一个共性:群居,生活围绕家庭展开,就是何女士口中的“一家人”。保险作为家庭生活的安全锁,田野调研时几乎所有被访者都会固定消费。老商家五口人每年的保险支出超过2万,何女士一家三口每年买保险要花3万,均占家庭总收入的近五分之一。不低的保险支出比例,一部分源于家庭人口数量,另一部分则有关家庭生活更需要稳定性与安全感。“家”是理解县域生活的关键因子,也是回流青年、本土人群、安居县域的前农村人群他们三者的交集。35岁的王先生现在朋友的公司里做汽车零配件技术员,而2014年回到湖北石首前,他开过橱柜店、网游工作室、干洗店,加盟过连锁便利店、快递站,卖过汽车配件,而足迹从武汉求学到东莞从商,再到广州下辖市和深圳华强北都打拼过,最终回到家乡石首。王先生告诉我们,过去石首人愿意去机会更多的珠三角打工,一代又一代,回来的原因就一个:家。为了家庭责任回到石首,但经过城市精神的浸润,王先生不喜欢小镇的人情文化。诏安的小沈先生有时也会因县城是熟人社会而苦恼,譬如闲暇也不会去快餐店消磨时间,因为遇到熟人的概率太高,怕闲话自己怎么没带孩子。“熟人社会”是社会学家费孝通在《乡土中国》中提出的概念——农人囿于土地而居,形成“熟悉”的社会,这样的社会不以契约来稳固,靠的是“礼俗”——但出版于1948年的《乡土中国》已无法完全解释当下的中国基层。在2003年初版的《新乡土中国》中,贺雪峰教授写道,“社会变迁中,信息对称程度在降低,即农民的熟悉程度降低,地方性共识也在剧烈变动中减弱甚至丧失约束力”。伴随人口迁徙与流动的加剧,以及城镇化的进程,县域从熟人社会向半熟人社会过渡,社交规则虽需要维系但重要度在下降,例如“送礼要追随行情”在消费者所有需求中的重要程度被公认是最低的;同时个体化进程在县域不断推进,表现为“家”作为一种事业组织,范围由“五服”缩小至“二服”。

但在原生家庭与核心家庭的边界构建上,县域与一线城市依然有别:县域的人与父母走得更近,“陪伴共处”的需求极高。

27岁的孟女士毕业后就从武汉回了石首,经由同学介绍认识现在的男友,两人计划于2022年完婚。还未安置婚房的小两口准备婚后与公婆同住,孟女士不觉得这有什么烦扰,认为有个得力后勤挺好。山东昌乐的90后高先生是少有的独居青年,正为晚婚而头疼,住的房子由父母为其购置,每晚都会去父母家吃饭。

县城人们家庭观念重,年轻一代普遍接受父母帮扶,与父母同住、接受父母的经济支持和家务支持非常普遍。

定量调研显示,县域的中青年有97%和父母同在一座城市,40%的人还处于和父母同住的状态;即使不同住,60%以上也会保持每周见面的频率;72%会接收来自父母的经济支持;有孩家庭中,90%的家庭会有父母经常或偶尔来照顾小孩。

我们在问卷中问过在县域生活的人这样一个问题:“如果在您居住的城市新开了一个可以游玩/社交聚会的新去处,您是否感兴趣以及希望和谁一起去”,75%的人表示出兴趣,其中36%的人想与朋友同去,但62%的人提到最希望和家人一起去。

在一线城市,人流才是构成城市物理和心理的基本单元,人们同一时间聚集在地铁站、住宅区、购物中心等,保持流动,待一日匆忙后再分别归于作为物理空间的家,独自居住。而老商、小沈先生、王先生选择回到县域,何女士选择定居县域,袁女士和孟女士选择留在县域,不同的迁徙流向背后是相同的归属——兼具功能性与情感性的家庭,构成了县域的基本单元。

04

精打细算:计算器里的生活

围绕家庭展开的生活通常意味着,两个人挣钱、一家人花。39岁的尹女士是个地道的山东东平人,已经从事了两年的酒水销售,和做医药代表的老公每年家庭年收入约12万元,在当地属于前30%。尹女士家有两辆车,她说周围有两辆车的家庭挺多,日子越过越好的证据还包括孩子们的车也变多了。大儿子的童年只有一辆玩具车,小女儿则四个轮子到两个轮子的都有,孩子们的拥车数量也见证了这个家庭的月收入从2800元到1万。但将焦距推进至这个家庭的支出表上时,我们会得到一个更清晰的消费画像:除电器外,尹女士不会在网上购买价格超过100元的单品;会给喜欢吃鸡腿的儿子买华莱士而不是肯德基;会给身高1.8米的儿子买品牌运动鞋,给有商务需求的老公买真皮皮鞋,自己会在网上买单价90元/件的风衣。尹女士所居的东平县在2021年的居民人均可支配年收入是36,343元,而在山东省离县域最近的二线城市济南,同年其居民人均可支配年收入是57,449元,这样近2万元的市县差距在我们调研的其他省份也普遍存在。“有钱有闲”并不是一个能准确描述县域人生活的词语,县域人在过一种计算器里的生活,生存无忧之余需要精打细算。

当互联网和物流等基建为县域提供了接轨现代的条件时,聚焦点常放于县域消费者将成为城市消费潮流的追随者,但这样的追随并不是无上限的。在老商家里访谈时,我们看到近万元的鱼缸旁边放着一台约两千元的电视机,厨房里用的电器也多是本土品牌。老商告诉我们,两三千和近万的电视,他会选择前者,“在大品牌中选经济实惠的”。尹女士接受我们访谈时,家里刚送来一个京东快递,她边拆箱边告诉我们:“家里一万元的月收入,紧紧张张刚好够全家五口人花。京东上新买的茶吧机也就200多元,便宜又精致。”短视频和电商的发展让县域人民接触了更优质、更多元的生活方式和消费选项,但在很多品类上县域消费者期待的解决方案是“不提价的升级”。我们在市场观察中也发现,县城有很多平价集合店,让价低质优成为可能。以福建诏安的纷享好物3元店为例,3块钱分别能买到耳机、审美在线的花纹玻璃杯、日系酱油小碟。从消费投资的角度来看,县域消费破局的关键在于供给侧,要将供给的改革提效普惠至县域消费者。

05

写在出发之前

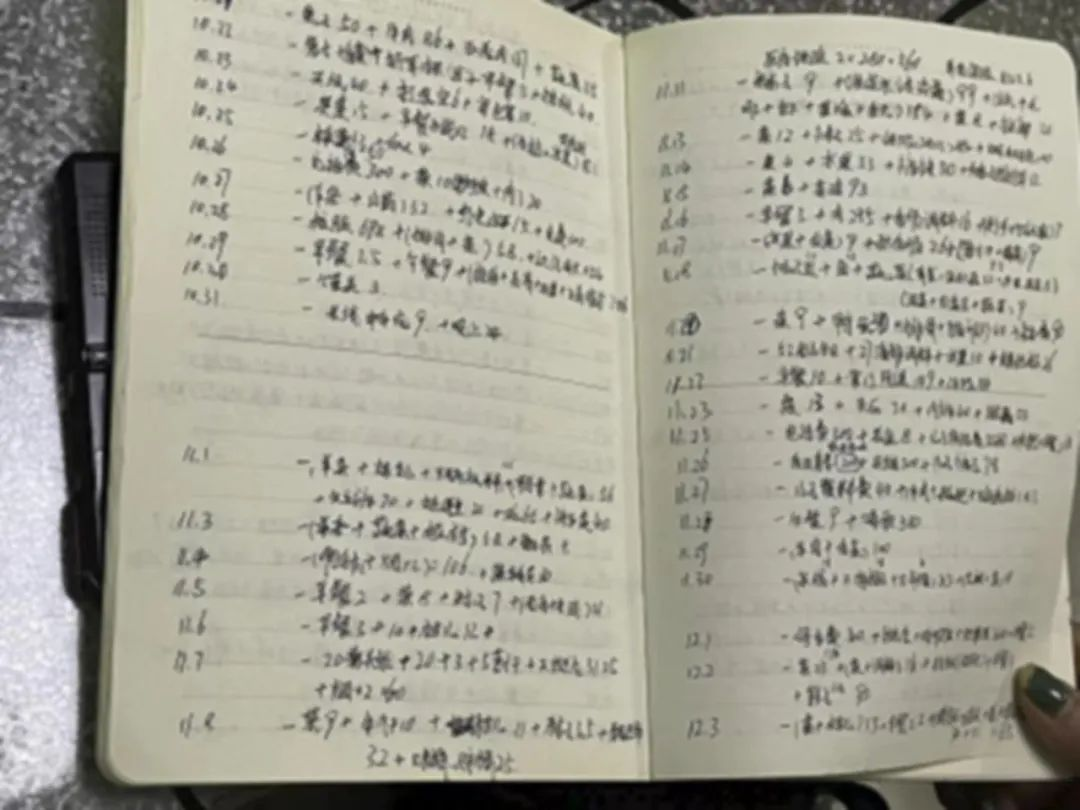

在县域青年之前,小镇青年是个更为人熟知的叫法,在2015年电影《捉妖记》上映后受到关注——24.39亿的票房中,小镇青年贡献了81%。当年“小镇青年”还被收录进《2015年中国电影产业备忘录》,他们被定义为“二三线城市及以下城市、县城、乡镇观众”,其“年龄在19-30岁之间,收入5000元以下”,“更容易接受接地气、叙事朴实、与自己成长经验相关的作品;更爱看喜剧电影,更偏好国产影片”。小镇青年对文化消费的热忱紧接着还成就了另两部国产电影的票房,随后他们蕴含的商业潜力在2017年的跨年演讲中被提及。在后来一浪又一浪的传播中,这个纵跨二三线到乡镇的人群概念受到广泛关注。但我们的疑问是,在较为宽泛和模糊的定义下,我们真的认知这个群体吗?二三线城市和县城的生活可以被囊括进一个概念中吗?当外界更频繁地将他们称之为一个增量市场的主体时,他们的真实生活是否在媒体语境中被同化?带着这些问题我们踏上了田野调研之旅——10个县域,13名县域生活者,一对一访问。之后二阶段的定量调研中,我们又回收了1613份有效样本,覆盖495个县域,包括151个县级市和344个县。再经过数据清洗、分析、校对、专家访谈与案头补充,最终我们完成了报告:《新时期的消费力基石——县域市场中青年消费需求趋势研究》。有一点需要明确,田野调研或问卷能帮助我们认知县域,但它掀开的只是全貌的一角。此次田野调研的对象均为GDP100亿-1000亿间的中腰部县域,且GDP在100亿-400亿的占比60%;问卷调研的县域无论是GDP还是人口水平,也均处于中、高段。报告所描述的消费者是县域消费的中腰部力量,但这并不意味他们构成了县域的全部叙事。

评论