我已经在人群后面排了30分钟了。

去年11月,浦东世纪百联购物中心开业不久,我就注意到这家叫“彼得家厨房”的店。它开在商场的地下二楼,每次路过,队伍都排在半小时以上。小小的门店站着很多人,他们端着蓝色的船型盒子,吃切成条块状的牛排。人群中混杂着“呲啦呲啦”的烤肉声和肉香味。

30平米的门店中只有一张白色的长条桌子,没有一个座位。那个玻璃、全透明、开放式的厨房是店面中最直观的部分。所有的工作人员和操作程序都可以透过玻璃看见。

彼得家厨房位于上海一家购物中心的门店。图片来源 | 大众点评

30分钟后,终于轮到我点餐。收银台旁边就是一只透明的冷柜,里面有切成一片一片的牛排,按照西冷、勒眼、菲力、谷饲和草饲摆好。收营员递给我一张价目表,上面写着“肉源来自澳洲安格斯牛”。我要了一块勒眼,站在收营员旁边的导购向我推荐说,“5分熟是风味最好的”,并帮我挑了一块肉称重。我为这块不到500克的肉支付了121元,收营员在即将成为我的晚餐的牛排上插上了一面印着排号的小旗子。

接下来的一切是流水线的操作。厨师拿过我点的勒眼,放在铁板上,烤熟它只花了两分钟。经过十次翻面,我的5分熟勒眼就被放置到了厨师身后的醒肉台上,又经过两分钟,切肉的工作人员就将我的牛排切成条块状,另一位工作人员负责装盒,配沙拉,撒上玫瑰盐,递给我一只塑料叉。从点单到拿到牛排只花了5分钟,只有排队的1/6时间。因为店内没有座位,我只能端着切好的牛排边走边吃。

人们排队等待的,就是这份装在船型盒子里、切成条块状的牛排。图片来源 | 发现上海

这家牛排店给我的感受是,价格比高档牛排店便宜,品质不错,但过程非常简单和快速,有些”轻奢牛排“的味道——少了仪式感、降低了价格、但还保持了一定品质。

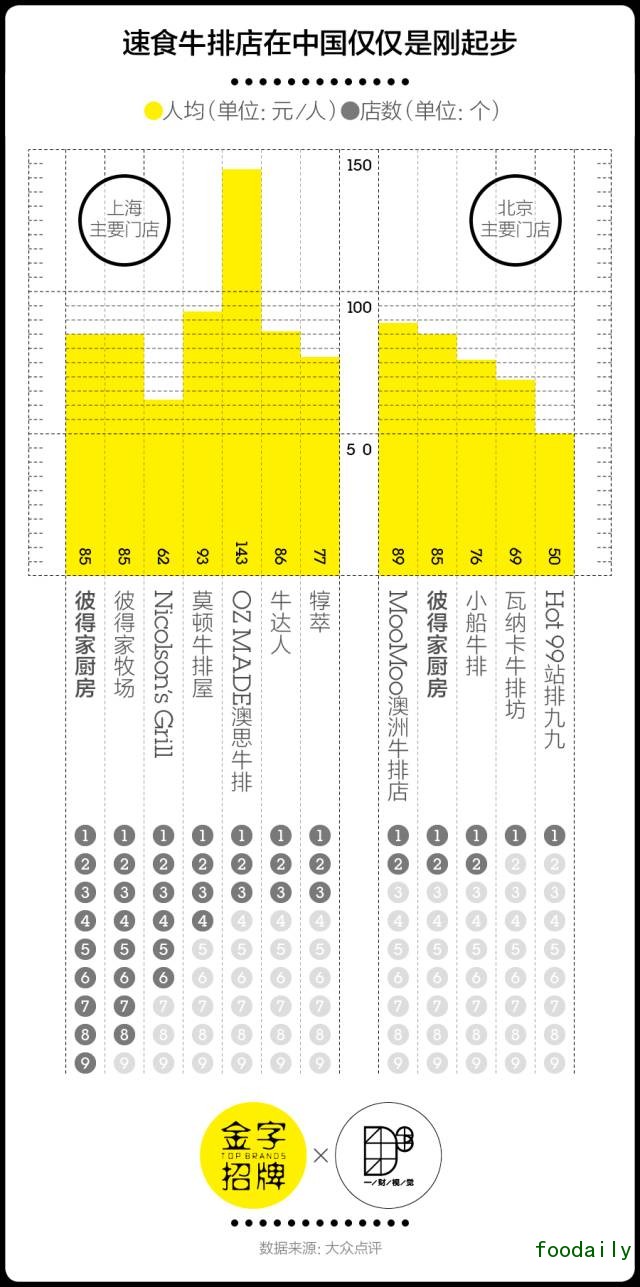

这是牛排的新吃法,在美食圈内有个专有名词——速食牛排。在上海地区,输入关键词“牛排”,排名前15家店中,有9家都是将牛排切成条块状来卖的,客单价在80-150元之间。

拥有40万粉丝的生活方式公号“Shanghai WOW!”的副主编虞菲凡在体验过速食牛排后认为:“在短时间内快速吃到品质不错的牛排,又能直接了解到牛排的知识,可以看作是向更高阶牛排消费的过渡之路。”

速食牛排将原本只有在西餐厅才能吃到的牛排,变成一种大众化的产品,正受到一线城市年轻人的欢迎,但是它的持续力能有多久?

触手可及的大餐

不排除有部分年轻人去吃速食牛排是为了体验新鲜,但回头客则是看中了速食牛排在保持了一定水准基础上,又能大众化的特点。

张丁丁是一名大二的女生,在贵阳读书,有次到上海来玩,接触到速食牛排。她是忠实的牛排爱好者,平时节假日都会去各种西餐厅吃牛排,比较贵的是在日本吃的和牛,人均900元左右。

“彼得家厨房”还没有在贵阳开店,但张丁丁的实习公司楼下有 “彼得家牧场”,这是“彼得家厨房”主要铺设在二三线城市主打的姐妹品牌。

“彼得家牧场”也是以标准化程序把牛排煎熟之后切开放在纸盒子里售卖,客单价比厨房低20元左右。张丁丁几乎每天都会花80元去吃一顿彼得家牧场。速食牛排解决了张丁丁去西餐厅吃牛排时的痛点——她不想那么“麻烦”地去西餐厅吃牛排,但又很想吃牛排。

“彼得家厨房”、“彼得家牧场”等速食牛排店,恰好迎合了部分消费者想要“简单”地吃牛排的心理。图片来源 | 美食达人TATA手记

对比一下去西餐厅吃牛排的流程,光看菜单就要眼花缭乱了。再吃点前菜,等牛排端上来,自己动手切——当然,更高档一点的餐厅,服务员还会向你介绍勺子是进口的,盘子来自某个欧洲国家的,一切都是为了烘托食材的高级。

舍弃掉这一系列繁琐的程序,速食牛排连吃在内可以15分钟搞定。对张丁丁这样的消费者来说,牺牲掉的就是用餐环境,带来的是吃牛排两种方式不同的体验感。

“逛街累了的时候,可以买块牛排补充体力,每次大概花80块钱,吃完继续逛,还不会影响接下来的正餐。”她对金字招牌TopBrands说。

牛排的宣传在中国也有了一定的年头。根据虞菲凡的观察:“中国消费者他们从十多年前懵懂地去吃豪客来,到学会在西餐厅里点一块牛排,再到分清牛排的部位、谷饲和草饲,牛排已经是在家里就能料理的日常食材,不再高不可攀。”

整个中国当下热火朝天进行的“健身风”和“轻食主义”风,都让牛排越来越有市场。你只需要吃一小块牛排,就能够起到补充能量和蛋白质又不长胖的效果。这也是为什么很多健身房周围都会有几家卖牛排的肉铺的原因。

热火朝天进行的“健身风”和“轻食主义”风,都让能量高但脂肪含量较少的牛排越来越有市场。无论是增肌还是减脂,牛肉都是三餐中肉类的最佳选择。图片来源 | 花瓣网

这些速食牛排店的前生是卖牛排的肉铺。刚开始,肉铺都分布在上海外国人生活区和健身房附近,但这样培育中国市场太慢了。

以2014年开肉铺、2015年8月在上海K11开出第一家速食牛排店的彼得家厨房为例,它属于斗品膳国际控股有限公司旗下的子品牌,也是中国市场上第一批速食牛排店之一,目前彼得家厨房和牧场在全国的门店数一共达到40家,而其他后来开出来的速食牛排品牌门店大多不超过5家。

如果要把牛排卖给更多的年轻人,就要把店开到他们触手可及的地方。商场就是天然客流量大、时髦年轻人的聚集地。但把肉静态地铺在保鲜柜里,那又和超市卖的效果就差不多,没什么新鲜感和引爆点,得换个模式经营。

“我们需要直面消费者,让他们吃到我们的牛排,消费者才知道自己喜不喜欢这个牛排。”彼得家厨房品牌事业部总经理汤城说。他已经58岁,拥有40年餐饮业管理经验,两年前被彼得家厨房聘请担任品牌管理。

在汤城看来,卖牛排和卖香水是一个道理,都需要试一试。这样,速食牛排就从试吃和代煎的模式,逐渐规模化发展开来。

彼得家厨房位于上海愚园路的晶品店。它是中国市场上第一批速食牛排店之一,目前彼得家厨房和牧场在全国的门店数一共达到40家。图片来源 | 发现上海

另一家2016年3月开在K11下,彼得家厨房对面的速食牛排品牌Nicolson’s Grill,也是从一家肉铺店开始发展,目前在上海已经开了三家速食牛排店。

Nicolson’s Grill的老板林永峯是台湾人,之前一直在国外长大,回到国内后,发现中国吃牛排的人数大概只有国外的1/4,觉得这个市场有很大的成长空间,他们要做的功课就是去教育消费者,推动这个市场的成长。

Nicolson's Grill开在上海巨鹿路的肉铺店,店内的装修属于木质简约风。这里居住着很多外国人,刚开始主打的消费客群也是外国人。图片来源 | Nicolson's Grill

“像现在年轻人开始爱吃沙拉一样,这是一个饮食文化的改变,我们就是带来一些新的体验。” 林永峯对金字招牌TopBrands说。

提供一顿百元牛排餐

也并不是那么容易

要把牛排从复杂做简单,更考验的是公司对于标准流程管理的能力。

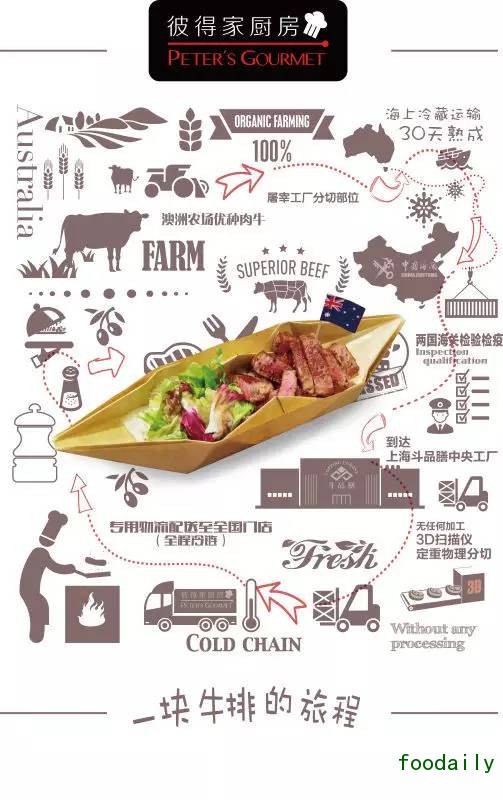

牛排从澳洲进口开始,一条长达数月以上的程序化流水线就启动了,需要经过澳洲屠宰工厂分切部位、海上30天冷藏运输、到达国内中央工厂、定重物理分切、配送至各个门店烹饪销售,这是速食店经营比较成熟的状态,也是最能够降低成本的稳妥模式。

彼得家的牛排需要经过澳洲屠宰工厂分切部位、海上30天冷藏运输、到达国内中央工厂、定重物理分切、配送至各个门店烹饪销售,这是一块牛排的旅程。图片来源 | 彼得家厨房

得益于开肉铺的优势,彼得家厨房和澳洲第二大肉类供应商TEYS达成合作,由TEYS负责在澳洲挑选符合级别的牛肉,通过海运运回到国内工厂。牛肉的排酸(将不加任何包装的牛肉,悬挂在恒温、恒湿的冷藏熟成室中)也在船上进行,整个过程大概需要一个月时间,运回到国内工厂。工厂要负责对进口的整条牛肉进行分切,分离需要的部分,例如彼得家体系需要的勒眼、西冷和菲力,再通过塑形(物理的修切,将牛肉修成牛排的形状),运往各个门店。

生肉运到门店之后,从后台切肉到前台收银,再到厨师等职位,一共需要8名员工,各司其职。

Nicolson's Grill店内的冷柜。不同部位的牛肉包裹着保鲜膜,放在冷柜中。图片来源 | Nicolson's Grill

然而,流水线不等同于机械化,就如当你去星巴克时,如果你向店员提出的咖啡相关问题,通过交流,无形中你就接受了关于咖啡知识的教育。速食牛排店的收营员也要能够起到这个作用,对你提出的4、6还是8分熟的问题,给予纠正。牛排的正确点餐方式应该是5、7或者9分熟,并综合你的喜好,给出熟度的建议。

对一家买肉的速食店来说,最重要的当然是保持食物口感的稳定性,消费者需要在一个品牌多有的门店都吃到口感和口味相同的产品——这也是品牌的价值所在。

这也是彼得家扩张的难点。它们每家门店配备了恒温煎台,但如果要保证每一块生肉的口感都是一模一样,那压力就落在厨师身上。

彼得家的每一位门店员工需要学会操作并熟悉门店的所有环节——导购、收银、修肉、切肉、上煎台。总培训周期在六个月左右,其中厨师部分的培训就占了一个多月时间。

彼得家重视对门店员工的培训,尤其是对厨师部分的培训。这是保证消费者在不同店面吃到同样口感牛肉的关键。图片来源 | 发现上海

“机械化训练是很快的,但厨师想要有对肉的感知,这样的员工很少,对肉有感知的员工最后都会发展为店长。”汤城介绍道。

对优秀厨师的要求是,当两块牛肉摆上煎台时,厨师要能够分辨出牛肉的收缩率,为了让牛排两面持续保持高温,15-20秒翻一次面,既避免受热不均,同时锁住内部的肉汁。在彼得家,一块5分熟牛排需要的时间是2分钟,7分熟大约是3分钟,还要视牛排的厚度决定最后的时间。厨师不用看表,内心往往在默数时间。

寻找差异点

在采访过程中,不时有来自全国各地的电话打给林永峯要求加盟,从K11店营业开始,平均每天会接到3个。目前Nicolson’s Grill在上海已经拥有3家门店、30名员工,但林永峯还是打算暂时采用直营扩张的模式。

今年他已经确定要在上海、北京和武汉再开6家店,把员工增加到80人以上。开每一家新店的第一个月,他都会待在店里观察员工和回头客的数量。

“我对牛排的品质有要求,所以还是暂时打算只做直营生意。只要加盟了,很难保证不会掺水分。”目前他没有找个人投资商,而是需要找到基金洽谈合作。

Nicolson’s Grill被放在冷柜中的牛肉及不同部位牛肉的介绍。Nicolson's Grill的创始人林永峯对牛排品质要求很高,他目前只打算做直营生意。图片来源 | Nicolson's Grill

林永峯发出了员工招募需求,由他亲自面试。他的团队除了收营员外,需要有餐饮管理经验的店长全权负责门店的各项操作,还要有至少在五星级餐厅工作三年以上,煎牛排经验丰富的厨师,如果是新手厨师,也需要经过一个月的基本培训。

彼得家的管理模式和Nicolson’s Grill有所差异。由于扩张速度较快,彼得家选择采用加盟的模式,持续向生活节奏略慢的二三线城市布局。

彼得家体系目前在全国已经拥有了10家加盟店,大多分布在二三线城市,但员工都由彼得家公司分配。公司会直接招聘储备干部,到直营店内接受上文介绍的为期六个月培训,如果培训的每一个项目都表现优异,就可以到加盟店做店长,这个过程至少要半年时间,处于一个循环孵化的过程。

规模限制了这些品牌暂时也无法通过降低价格来刺激消费。虽然我们采访的两家牛排店都没有透露成本构成,但从进出口到最后的零售端,每一层级的获利在行业里都经过准确的计算,原产地的气候变化也会对牛肉的成本产生影响。

对于这两个品牌来说,最大的挑战在于:靠什么来留住喜新厌旧的年轻人、对抗市场像细胞分裂一般的速度开出来的速食牛排店呢?

林永峯将速食牛排店当作未来开西餐厅的一个切口。他已经在他面积不大的速食牛排店中,摆上精酿啤酒和烤波龙——这些食物在年轻人里目前还是小众、但已经呈现流行趋势。

在速食牛排店中摆上精酿啤酒、烤波龙等小众食物,可能会成为速食牛排店 未来的发展方向。图片来源 | realman

“这样做有两个好处,首先,卖一些酒水能够提高门店的利润和坪效,其次,丰富的产品才能够赋予餐厅生命力。”他认为这是Nicolson’s Grill和其他速食牛排店的差异点。

而彼得家牛排打算继续深耕在牛排这个单独的品类,同时会下功夫去保持一个门店细节改变的频率。比如反复调整冰柜的灯饰,强化消费者对门店的第一印象;根据肉的薄厚调整煎台的温度、醒肉的时间,甚至煎牛排时翻面的次数,切肉的方向,属于斜刀还是横刀……这些消费者都不会看出明显变化,但能够保持品牌的稳定性。

目前在他的构想中,二三线城市的店内可能会摆上几张6000元的板凳,并标上“您正在使用的椅子价值6000元”。 “首先,二三线城市节奏会稍慢一些,他们需要坐着吃,其次,让消费者在超贵的椅子上吃牛排是一个噱头,这样的目的是保持话题性和反差,来推动这件事。”

根据以往经验来看,大部分网红店退出市场的原因在于不敌对手门店数量、缺乏创新力、不了解消费者根本需求。你还记得那款火遍大江南北、从韩国飘来的乌云冰激淋吗?

在冰淇淋上加了棉花糖的乌云冰淇淋,似乎也是个红了一阵就沉寂的东西。缺乏创新与运营能力、不了解消费者的需求是昙花一现产品的共同硬伤。

在公众号“觅食”创始人、资深食评人喜北看来:“其实只要肉的品质好,煎牛排都是可以自己在家做的事。速食牛排没什么难点,感觉站着吃就是一个噱头。”

而“站着吃”这种体验方式也可能是导致回头客少的原因。在彼得家厨房对后台支付宝数据拉取结果来看,女性的人均消费次数平均在1-3次,男性稳定在6次,男性更多把速食牛排当作健身后的餐点。

我们采访了一位在上海工作,27岁的女性消费者于佳,经历了在K11排队半小时、吃了一块90元的速食牛排后,认为可能再也不会去吃了,“受不了站着吃的方式,牛排本来就是该坐着细嚼慢咽的,速食牛排也不怎么入味。我不会推荐给身边朋友。”

评论