文:霏絮

来源:WSJ中文版(ID:WSJmagazinechina)

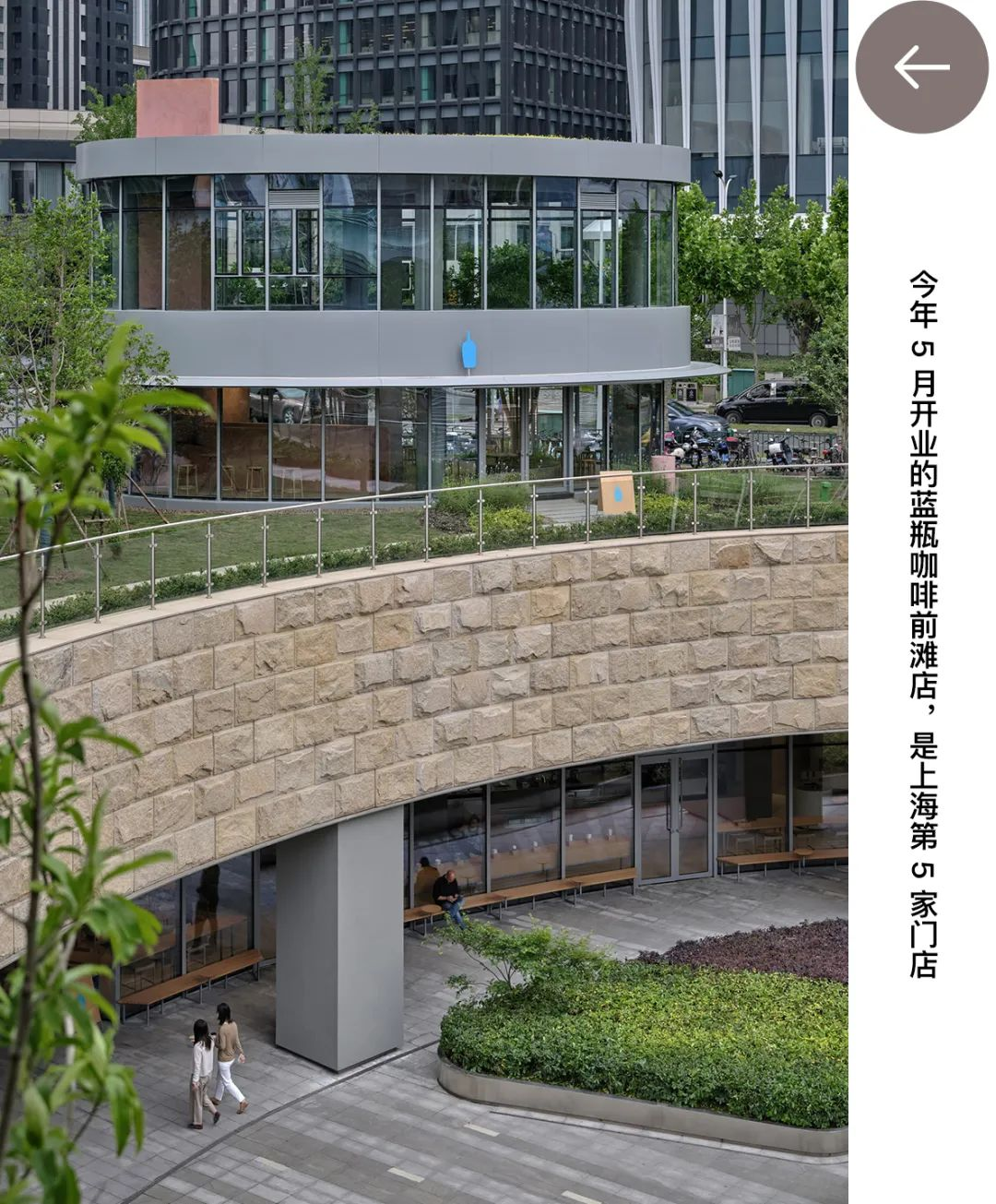

从 2022 年 2 月 25 日裕通店作为中国内地首店开业,到今年 5 月前滩店迎客,一年多的时间在上海开出五家门店,“已经是蓝瓶咖啡在全世界进新城市开店速度最快的一个市场了。”

蓝瓶咖啡大中华区总经理胡骏告诉我们这个出人意料的答案,“市场跟市场有不一样的情况,包括在不同国家之间的进场顺序也会影响开店的节奏。时机都是基于对当下情形的抉择,而对于中国来说,后发的优势稍微强一点,我在接手来筹办蓝瓶咖啡中国的时候,已经看到了咖啡市场的一些发展轨迹,所以跟全球团队沟通一致后,我们的开店节奏会更快一些。”

但这种与“快”相关的节奏不会在蓝瓶的店内被呈现出来。过去一年,蓝瓶咖啡在全球上线了约 60 种单一产地咖啡豆,但去到任何一家门店,菜单上大多数时候都只会同时呈现三款浓缩和两款手冲以供选择,“并不是我们没有豆子,而是希望给到顾客一个时间段内有限的选择,你可以看到蓝瓶咖啡菜单上的同一款饮品只有一个杯型。”胡骏说,“我们还是希望做减法,让顾客来的时候能够沉浸在环境当中。”

我们和胡骏的首次见面就在蓝瓶咖啡上海裕通店里。这是夏天一个工作日的上午,节奏闲适的自由职业者、带着孩子享受暑期的家庭、或是提着行李箱的游客,在清水砖墙与格栅光影里,勾勒出了一幅极具上海气质的咖啡馆草图。

一年多以前,标志性的“蓝色瓶子”logo 被漆上了静安区长安路 908 号的外立面,在此之前,关于蓝瓶咖啡何时能进入中国内地市场的猜测,已经是咖啡爱好者中间传了许久的悬念。

2005 年,蓝瓶咖啡在旧金山海耶斯谷开出首家门店,随后在美国发展得风生水起。再之后,蓝瓶咖啡开启亚洲城市的扩张之路。日本是蓝瓶打开亚洲市场的第一站,2015 年开设于日本东京清澄白河的首家海外门店,至今是“瓶友”们的打卡朝圣之地,随后是京都、神户、横滨、中国香港、首尔、大阪、济州岛。而就在蓝瓶对于是否进入中国内地的答案始终悬而未决的七八年间,中国、尤其是上海的咖啡市场则走出了超越一切预期的爆发式节奏。

在独立小店形色各异、匹配精准消费人群的同时,瑞幸、Manner 等本土品牌在 20 元以下的价格带切中大众对于咖啡饮品的需求池,其中瑞幸在直营与加盟并行的模式下,极速将全国的门店数量拉至五位数。

在三、四十元精品咖啡价格带的星巴克、%arabica、皮爷咖啡等品牌,也受到拓店风潮的裹挟,开店效率显著加速。2022 财年星巴克在中国市场净新增门店 661 家,%arabica 则在特许经营制度下,去年一年在中国内地开设了近 20 家门店。

可以说,在中国咖啡市场发展的一个顶峰,蓝瓶咖啡高位入局,在机遇与压力几乎同为极值的状态下,蓝瓶在进入内地市场一年多以后,“不疾不徐”地开出了上海的 5 家门店和深圳的一间为期 3 个月的期间限定店。

在每一家门店的定位和设计上,蓝瓶咖啡都突出极大的差异与创新,这样的底色注定了它的开店速率与我们普遍意义上认知的“快”无缘。但对于一个以长期发展为目标的连锁品牌来说,“量”并不是唯一的衡量。

蓝瓶咖啡进入中国内地所选中的第一家门店,早年是裕通面粉厂高级职工宿舍。它所经历过的时间的洗礼,正切中了蓝瓶咖啡关于所在的城市,希望能够讲述的故事。就在这个新旧交织、咖啡香气馥郁的裕通店二楼吧台里,胡骏在我们的镜头下,接连冲了几壶手冲咖啡,其中风味让她满意的几杯,被分享给了在场的同事,来采访的我们,和愿意试试新意的客人们。

通常这门手艺,胡骏会在每家门店开业之前传统的「Family and Friends Day」上展示。在这一天,咖啡师的家人朋友会被邀请到门店,在即将忙碌起来的开店“前夜”,作为客人接受同事们的款待。

胡骏更喜欢用“队友”这个称呼,她希望最辛苦的队友在一切都整装待发的前一天,可以好好休息,让咖啡作为一个媒介,在队友与队友之间,把信任、托付与感谢,都一一传达。

作为一个从 2002 年创立发展至今的全球化精品咖啡品牌,蓝瓶在 20 多年的发展中,已经建成了稳定而强大的产品的链条,所有的咖啡豆都超过了精品咖啡的级别门槛;而在“基础设施”完备的前提下,作为变量的人,更显其重要。

遵循追求新鲜,就近烘焙的品牌原则,位于静安区江场西路 555 号的蓝瓶咖啡上海彭浦烘焙厂,先于上海裕通店在 2022 年 1 月 25 日落地建成,成为“蓝瓶咖啡进入中国内地市场的先决条件和坚实基础”。蓝瓶咖啡首席烘焙师余清,拥有 SCA AST 认证授权导师的头衔,她也曾是 WCE 世界杯冲煮大赛(WBrC)冠军的烘焙师。

余清面试时的回答胡骏仍然记得,“烘焙出一炉好豆子固然非常难,但更难完成的是从早到晚、或者从今天到下个礼拜,烘出的豆子仍然能达到一致性的挑战。而我享受被挑战的过程。”

谈及招募余清和其他的烘焙师、工程师,胡骏觉得幸运,“真的需要对咖啡有非常执着的热爱,愿意来花时间精进手艺。”这是胡骏为蓝瓶在中国内地组建团队时设下的标准,“在一定的技术要求之外,更重要是他/她是否真的对咖啡有执着的热爱,愿意花时间提升自己。”

作为蓝瓶咖啡在中国内地初创团队的发起者,胡骏对于咖啡也有着自己的执着与热爱。

2012 年,在咨询行业打拼至麦肯锡全球副董事职位的胡骏,加入星巴克中国,从一个喝咖啡的人变成为大家喝咖啡而服务的角色。在随后的时间里,她负责制定和推动中国市场战略,帮助星巴克实现了中国大陆⻔店数的快速增⻓,并领导数百人的跨国团队从零打造了星巴克臻选上海烘焙工坊。

也因为这段履历,当 2020 年 11 月胡骏转任蓝瓶咖啡大中华区总经理时,人们也自然地将两家企业放在同一个参照系中比较。

第一个问题便是关于入场的时机。1999 年便布局中国市场的星巴克,在 2012 年前后迎来了消费升级背景下中国现磨咖啡行业的快速增长,顺势扩张,依托其先入优势筑立了品牌护城河;而同样发迹于美国的蓝瓶咖啡在进入中国内地市场时,全国咖啡店在数量上已经突破了 10 万家,其中上海更是以 8000 家咖啡馆的保有量成为了全球咖啡馆最多的城市。

但早或晚不是胡骏对于这个问题的答案,在她看来,进入任何一个市场都没有一个最完美的时机,“因为我相信这个市场任何时候都是有机会的,但是这个机会的捕捉是需要对当时的市场进行一个判断,找到更好的一个契合点的。”

以绝对数量来说,8000 是上海的卓越之处,但落到人均拥有咖啡馆的密度,相比于东京和旧金山——两个蓝瓶咖啡的主要市场,上海仍有增长的空间。“胡骏表示:“大家都要培育市场。早跟晚,会影响的是蓝瓶进入内地市场的方式,但是对我们来说,如果这个时候已经决定要进,那就找到一个更合适当下市场的需求或是形态的方式,来进入这个市场就可以。”

而同时拥有美国和亚洲的文化基因,就是蓝瓶咖啡最能够构建区别化形象的根基。蓝瓶咖啡在发展过程中,受到了日本咖啡文化和喫茶店文化的影响。在日本东京和京都最早开出的蓝瓶门店,改建自旧仓库和避开闹市的百年町屋,文化印记十分浓厚。

用建筑风格与设计语言来输出品牌基调的能力也延续到了中国内地市场,内地首店裕通店之后逐步落地的静安嘉里中心店、张园店、蟠龙天地店、前滩店,无不是在选址和设计中,注入了城市文化的腔调,即便身处商圈,也极力摆脱了空间上的同质,不仅利用材料、结构和景观等多种设计语言,同时针对每家门店的特点定制不同的咖啡体验,营造出了蓝瓶咖啡之于中国的形象。

“开店是为了分享精品咖啡文化和蓝瓶的文化,所以还是要开在有喝咖啡的人的地点,可以理解为,喝咖啡的人在哪里我们就会把店开在哪里。”从胡骏的叙述中,可以窥探到一些蓝瓶选址的朴素逻辑,“回到咖啡本质,把它看做是一门全世界通用的语言,在连通更多人的同时,也尊重当地的文化和当地的消费者。”

这其中也包括了咖啡豆风味的“上海化调配”。在由上海石库门改造而来的蓝瓶张园店,胡骏希望从门店设计到咖啡的完整体验,都能够回馈给大家一些带有怀旧情绪的老石库门情怀,于是跟全球的研发团队一起合作,在张园店推出了一款纪念上海咖啡历史的拼配豆——张园拼配。

“旧时上海能喝到的咖啡豆多是以罗布斯塔为主,所以在这款张园拼配里面,我们把精品罗布斯塔作为成分之一拼配进去,希望用一种全新的方式唤回许多上海人对于咖啡风味的记忆,同时也突出传统的老式意大利浓缩般的怀旧情绪。”胡骏表示,关于蓝瓶如何上架咖啡豆,从来都不是单向的,“一方面我们的豆子会做全球同步的发售,另外一方面,我们能够回馈给全球市场,有一些针对上海的特殊选择。”

8 月份刚刚上市的精品即溶咖啡(浓缩),蓝瓶也为它在中国内地市场做了一个调整——其他地区售卖的独立包装都是 4 克,在中国改为了 3 克,这是因为中国顾客习惯使用的杯子相比美国会小一些,基于此做了克数的本地化适配。“即使只是喝即溶咖啡,我们也希望顾客能喝到更好的精品即溶咖啡。”出色的咖啡不应只局限于门店而是应该被大众所享用,并由此能够为咖啡市场带动更多的消费者,是胡骏所带领的蓝瓶团队的想法。

胡骏对蓝瓶每一家门店的花艺都会格外地关注,“我们是根据每家门店不同的设计风格,以及放花的位置不同,请花艺师进行相应调整和设计的。可能顾客并不会具体地感受到我们使用了什么花或是更换了什么花,但只要你进来以后产生了「这家店设计不错」的感受,这种沉浸对我们来说就很足够了。”

“为什么会进入咖啡行业?”我们问了这个问题,胡骏也问了自己这个问题,那朵花可能就是答案。“一朵花可能小到你甚至都没有注意到,但喝咖啡对于每天而言都是特别开心、放松的一件事情。所以我希望大家不要把咖啡本身或者体验本身,放在一个非常具象的框架里面,来形容风味、感官什么的,而是希望大家能够更加听从你心灵的感召,享受你每一次喝咖啡的感受。”

以下是我们与蓝瓶咖啡大中华区总经理胡骏的更多对话:

《WSJ.》:你对咖啡行业的热爱是从何而来的?

胡骏 :热爱首先来自于我原来就是喝咖啡的人。但也很显然不是每个喝咖啡的人都变成做咖啡的人。

我大学毕业以后一开始是做咨询顾问,一做就是 10 年。咨询顾问可想而知,工作时间非常长,离不开咖啡,对于这样的工作压力,喝咖啡可以说是我一天当中放松和享受的过程,我一天可能去个好几次,上午去、下午去、晚上吃完晚饭还去,我甚至半夜里也去买过咖啡,对我来说,喝咖啡它不仅仅是功能上的一个需求,其实也是从工作中出来,来享受一天中轻松一刻的过程。

所以 2012 年有个机会加入到星巴克中国,包括后来加入蓝瓶;我觉得加入一个我挺喜欢的行业和喜欢的公司都是很好的选择,这就是为什么我从一个喝咖啡的人变成为大家喝咖啡而服务的角色。

《WSJ.》:在咖啡行业工作十余年,你观察到的咖啡消费场景发生了怎样的变化?

胡骏 :我确实看到了咖啡行业以及不同的咖啡品牌,是怎么被不同的中国消费者认识和了解的整个过程。我们这个年代的人在高中是根本看不见咖啡店的,到后来,高中生进一家咖啡店做功课是一件非常日常的事情,而现在全家人都去喝咖啡的场景也在更多的地方被看到。

作为最早一批喝咖啡的人,我觉得过去 10 年最大的一个变化,是有不少人倒过来“教育”我怎么喝咖啡。在加入蓝瓶咖啡之前有一段时间,我因为生第二个孩子正在休息,没有那么深的介入咖啡行业。就在那段时间,我有个朋友列了一张“必喝咖啡馆”的名单,他们非常执着于寻找咖啡的口味,去各个城市的咖啡馆打卡,然后回过头来引导我。

其实我一直觉得这个行业比较有意思的点,就是一直有新的事情发生,一直有新的需要学习的东西,一直要打破自己的成见,去做一些事情,去理解一些东西。

可能这也就是为什么,在休息过后我还是决定再次回到咖啡行业。

《WSJ.》:成为从业者之后,热爱咖啡的方式有没有发生变化?

胡骏 :从事了咖啡行业以后,也有一个有些许遗憾的事情,因为现在喝咖啡不仅仅只是一个享受,而是变成了工作。可以想象当我进到咖啡店里的时候,不论是我们的门店还是其他品牌门店,你的眼睛和耳朵都停不下来,你在享受的过程当中大脑在不自觉地做一些工作上的事。

那么我之所以还在这个行业,是因为我还是认为喝咖啡是一个特别享受的过程,我真的希望更多人能够和我一样来享受这样一个过程。你一个人在家里冲有自己冲的乐趣,你到门店来有更专业的咖啡师冲出你可能冲不出的水平的咖啡,其实也是一个特别开心的事情。

《WSJ.》:具体会关注些什么?

胡骏 :比如在门店里面发现蒸奶声音不对,我第一时刻就会头转过去,这是一个条件反射,你要听到声音不对,你就头会转过去的。还有一些营运上的细节,都会第一时间看到,你的眼睛已经被训练成第一时间会看到这些事情。

蓝瓶的花艺是一个特色,每一家门店的花艺都不同,所以花也可能是我去每个门店都会去重点看一下的。包括有时候你到门店可能会不只看自己的情况,你会看看周围邻居的一些情况,周围的商场情况,周围商圈的情况有什么变化。

剩下来的时间我会点一杯我喜欢的咖啡,跟咖啡师或者是当时的值班经理聊聊最近的情况,或者有新的咖啡师来就会认识一下。

《WSJ.》:有没有常常跟咖啡师“偷师”,或者考取一些相关的证书?

胡骏 :坦白讲,我们公司咖啡感官强的人实在太多了。我参加过很多次杯评,有一天当我和负责杯评、为咖啡评分定级以及决定一款咖啡豆是不是能被采用的同事们一起做完杯评后,我放弃了“成为他们”的想法。不是说完全不可以,但是我觉得我成为不了他们。

我知道自己的强项在哪里,他们的强项在哪里,所以我觉得一个公司的有效运作应该是更加相信、相信这些负责为咖啡品质把控的队友能够把更好的风味、更完美的咖啡体验带给大家,而我的责任更多的是把这些人聚集在一起,让每个人在各自的岗位当中,把自己最突出的优势发挥出来。

《WSJ.》:作为大中华区总经理,你进店的频率如何?有自己偏好的蓝瓶门店吗?

胡骏 :我进店的频率非常高。像今年出差比较多,如果不出差一个礼拜可能基本是每一天都会有进店,或者一天去超过一家店也是有可能的。

我每天要开的会很多,工作日早上很多时候是跟美国先开始电话会议,电话会在家里打, 有时是早上 7 点多,有时是 6 点多,非常早。而且有时还要在开会的间隙,花时间让两个小孩起来上学,一个在幼儿园,一个在上小学。早上的电话会议结束后,我经常会到静安嘉里中心店,因为它正好在我家跟办公室的当中,所以去的频率比较高。

电话打完之后我会去一家蓝瓶门店买一杯咖啡,然后去办公室开会。如果当天有时间空余,我会在下午去其他地方看咖啡店,看我们的店,其他的店或者是任何值得关注的事情。可能张园店去得相对较多,裕通店和前滩店会看看周间空闲的时间,如果充裕的话就去一下。蟠龙天地店是必须要专门去的,要么是周末专门去,要么就是出差回上海的时候,比如说从虹桥机场出来的时候,先不回市区,就直接先去蟠龙天地店看会儿。

今年我的出差比较多,你会发现有些城市你可能认识了它 20 年甚至更长的时间,但你每次去看,都会感受到变化,还是有很多新鲜的事物。我特别喜欢在路上多走走,去看看路上的人在做什么,有什么新鲜的东西,我觉得这个时候会给到我很多新的灵感。

《WSJ.》:你不止一次提到咖啡是一种全世界通用的语言,你觉得在这门语言里面包含了什么?

胡骏 :内容非常多,很难给到一个完整的或者是标准的答案。比如当你进了一家店,即使是非常熟悉的店,每天给你提供的咖啡可能都是不一样的,因为出品不一样,所以你每一天的感受也是不一样的。

所以单纯来说咖啡包括了什么语言是很难的,当然外面相关的书籍非常多,可以告诉你从风味轮开始咖啡可以喝出什么,如果你不是真的是想考咖啡师或者是 Q-Grader 证书的话,我希望大家可以取而代之,带着一个愉悦的心情,顺着这天的心情去喝咖啡。

这些东西有一些是非常技术感官的,有一些是非常抽象的,就好比我们蓝瓶希望带给顾客的一个体验是什么?我们之前说叫致简致美,其实说到底我们是希望给到顾客, Life with a Taste 的感受。

Taste 一语双关,可能是好的咖啡,好的食品,一个美味的享受,也是你生活体验中有品位的感受,这种感受是很难用语言来形容的。

评论